约水河畔的秋风,吹过里耶古城。一号井旁,71岁的文化专家龙景砂打着井壁的夯土。手指划过的沟壑,仿佛隐藏着二十三年前日日夜夜所覆盖的日子。

这座位于湖南省龙山县的古城,原是保存时期楚国的军事中心,秦代曾作为县级行政所在地。它曾经是南部边境的行政和邮政枢纽。 2002年,配合水电站建设的抢救性考古发掘,一号井出土秦简3.6万余件,字数达20万余字,揭开了《文明典》等秦代县级行政细节,填补了秦史研究的空白。它不仅是数量最多的秦代竹子我国迄今为止尚未查明内容最丰富的口唇,同时也作为“秦朝档案”,让两千多年前的边疆管理形象存留在幽江畔的水土和墨汁中。

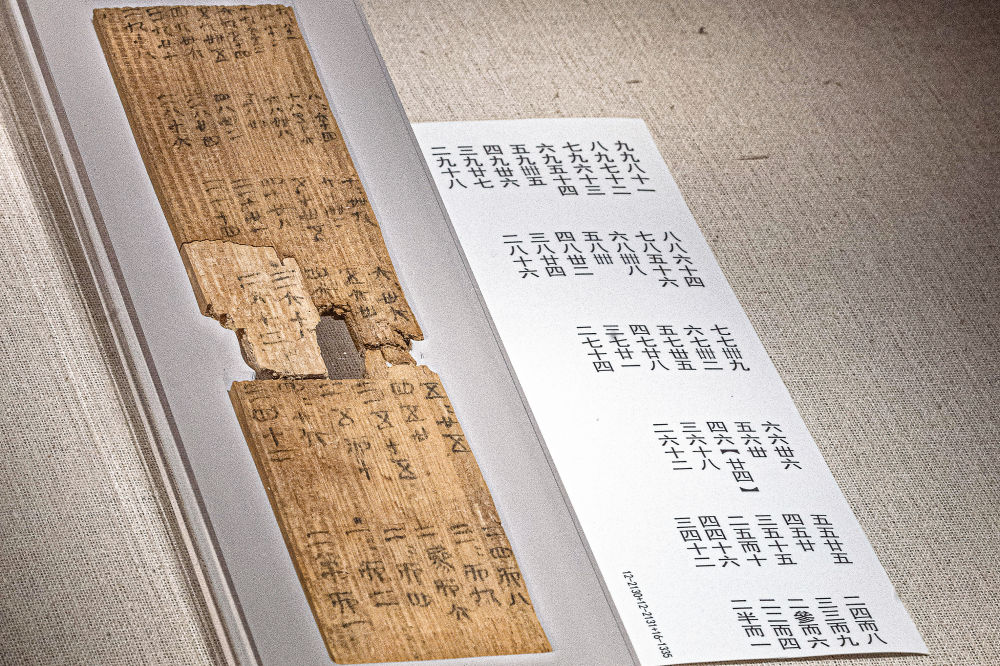

武汉大学万林艺术馆展出的秦简“九九桌”(6月6日摄)。这组照片由新华社记者肖一久拍摄

近日,龙晶沙、柴焕波、张春龙等发掘见证者时隔23年再次进线,与考古、文化遗产领域的专业专家一起探索秦简保护与文化旅游的融合。当大家的目光聚焦在古井上时,时间仿佛回到了23年前,徒手探寻竹简,与千年简简对话的日日夜夜。

惊人的发现

我2002年春天,吉水河流域万米坡水利枢纽工程开工,河镇靠近河岸的部分地区被河水淹没。

由于工作人员在20世纪80年代和90年代在里耶镇周围发现了大片的夯土、古墓葬、散落的瓦料、青铜兵器等遗迹和遗物。这一情况很快引起了文化部门的重视,一支考古队赶赴里耶镇。

“湘西方向,凡是有古墓的地方,一般都是古城遗址。”龙敬沙说,自1989年在里野镇发现战国古墓以来,他一直在该地区寻找古城的线索。 1996年,工作人员趁机结合里业桥建设进行抢救考古。他们在立业小学采集了瓷砖和陶器标本在距离古墓不远的地方,发现了城墙和护城河,从而找到了古墓与古遗址的对应关系。

救援挖掘工作立即开始。 2002年5月18日,湖南省文物考古研究所研究馆员柴焕波担任组长,与副组长、时任湘西州文物管理局副局长龙敬莎一起领导考古遗址。

龙京沙每天奔波于古城、溪口遗址、麦岔行走时代的发掘遗址。 5月28日,废墟城遗址区域的灰坑下方出现了一个巨大的方形木架。清理后遗骸编号为“J1 1号井”。也是迄今为止发现的头部面积最大的古秦朝。

6月3日上午9点左右,井里突然传来消息:工作人员漂过第五层时在淤泥中,他们在一块木头上发现了奇怪的墨迹——第一张纸条已经被释放了。

在井下7米处作业的龙京砂听到这个消息,长长地叹了口气,不由自主地背靠着井身坐到了泥地上。这本圣经经验丰富的考古学家知道未成形文本的非凡价值。他立即爬进井里,决定停止挖掘,并尽快向省里报告这一重要发现。得知消息后,队长柴焕波和在著名古文字学家李家豪指导下研究打斗文字的湖南省文物考古研究所研究馆员张春龙等人迅速赶赴发掘现场。

经过研究,挖掘工作于6月5日重新启动。当时湘西进入雨季,雨水不断顺着井壁滴落。约水河流发生了变化,水经常在地下溢出,被掏空的古井无法承受外部压力,随时有崩塌的危险。

更为困难的是,古井的井距地面3米,井深14米多。地下空间密闭、缺氧,挖掘难度加大。 “如何搭建支撑架来稳定井体?如何从上到下逐层清理和运输井内堆积物?卡瓦薄而脆弱,如何最大限度地维护?”时隔多年,柴焕波依然清晰地记得当时面临的诸多问题。

关键时刻,龙惊煞主动请缨下井带队挖井。南方未鉴定的竹简大多是“浸水简”,非常脆弱。因为1号井是倾倒场当时的地面为各种生活垃圾,各种设备和井下泥浆都混有泥土。

龙敬莎每天带领15名农民工以四人轮班的方式进行井下作业。他和另外三个人分别站在木圈的四个角上,徒手挖掘。每次手术结束,龙惊杀的双手都布满了深浅不一的划痕,鲜血滴落在地上。

在持续的高强度工作下,静砂的十根长指甲全部化脓。稍一用力,就会带来剧痛,但他并没有停下来。 “当时我心里充满了矛盾,我希望能尽快完成挖掘工作,解除安全隐患。毕竟我手下这么多人的生命都受到威胁,但我也暗自希望能找到很多卡瓦,哪怕挖的时间很长。”想起静莎当时的心境,分明就是昨天。

安居27日,距离发现第一条滑坡24天,古井开挖终于到达距地表17.28米深的井底基岩层,阶段性工作完成。此时,龙惊煞的体重从147公斤急剧下降到127公斤,达到了成年后的最低值。

据统计,本次发掘共有近3.8万件秦简(含无文字残片)未开封,文字总数超过20万字,比以往未查明的秦简总数还要多。里叶琴竹的意外发现不仅令世人惊讶,也引起了学术界的轰动。入选全国“百年考古百大新发现”之一。

“解码”纸条

“可惜了,可惜了!是秦朝特有的,却没有日月,而且文字不完整。”

公元前221年,秦始皇建立了中国历史上第一个统一的多民族国家。然而历史上关于秦朝的记载却很少,太史公司的马迁为此感到悲痛。

经专家抢救修复后,《秦李夜》文字二十万余字,详细记载了户籍、税收、邮政、司法、教育等内容,填补了秦代史料的空白,让今天的人们近距离了解了那段神奇而神秘的过去。

参与龙山县里野里雅秦简保护举办的文化与旅游联动发展座谈会的秦始皇陵博物院副馆长田敬评价说,这些竹简是秦代极为重要的文献,体量丰富,内容丰富,填补了《史记》中官方历史记载的空白。《绳索》和《汉书》,特别是以官方文件的形式。

最早出现的琴简沾满了泥土,字迹或清晰,或泥泞,像是散落的文明碎片。从考据解读到内容深入探索,一代又一代学者“破译”了23年。

张春龙是最早接触这些竹简的专家之一。 “解读比想象中更困难。”他说,里野秦简大部分都是碎片,有的字迹只有米粒大小;而秦隶正处于小篆向隶书的过渡阶段,人物造型正在发生变化。此外,许多竹简已被长期淹没,字迹模糊。试图清楚地识别它们就像穿过“文字迷宫”。

为了解决这个问题,研究团队引入了高分辨率红外扫描仪g、成像成像技术,将模糊的墨迹“显露出来”;同时联动武汉大学、中国人民大学等高校,聚集历史学、文字学、古文字学专家,组成跨学科团队,逐字考证,还原秦朝真相。

随着研究的深入,秦朝的治理细节逐渐清晰:各类公文通畅,物资调动良好,官员人事管理制度细致。秦始皇时期形成了自上而下的管理和考核制度。李野秦竹简博物馆馆长周东正指出,秦代郡县制继承了历朝历代,而《竹简》、《传世文献》中“洞庭县”的出现,是对书院的直接改写。秦朝行政区划的认识世界。

竹简中藏着秦社会的“微观生命”,令人惊叹的历史细节随处可见:一张22厘米长的“九九乘法表”简,将中国使用乘法表的历史提前了600年。近年来,李勤写了“九九八十一,八九七十二……两半合一”,几乎符合现代公式;秦简记载,当时的人抓到了一只老虎,少年侍卫把虎肉卖给了一个姓杨的人。这位士兵得到了四十钱,这不仅勾勒出了当时的物价水平,也证明了士兵每天的工资在八钱左右,虎肉在当时是一种“奢侈品”; “毛时上班、准时下班”、“精确到分钟收发公文”的记录,充分体现了工作的严格性和有效性。秦朝行政制度的效率;女儿继承财产、寡妇自主创业、妇女参加劳动等内容,表明秦代男女具有平等的社会责任,呈现出独特的社会风貌。

此外,《洞庭迁陵邮政》简作为秦代邮政装订查册的实物文物,填补了中国邮政史上的空白。张春龙说,这个“古代信封”清楚地标明了收发方式、地址和投递方式,证明秦代已经建立了专业的邮政系统,邮递者可以获得土地、房屋、免徭役,这为研究古代信息传递提供了唯一的实物证据。

截至2024年,《里野秦竹简集集释》、《秦集秦竹简》等作品但田景在研讨会上也强调,目前的研究仍集中在短文本解读、地方政府运作、文献体系、地理学考证等领域,基础研究仍是关键。未来要加强竹简解读和数字化保护,及时发布MGA成果,同时推动学术大众化和文化创意研发,传播秦竹价值。以大众喜闻乐见的方式滑出,拓展文化激活利用的渠道和范围。

重燃遗产

文物是国家的瑰宝。被保护,它们就会生存,被利用,它们就会生存。 23年来,当地政府不断探索“学术研究+数字保护+创意数字化”路径splay+文化旅游体验”,力争让秦简“活起来”。

2021年,湖南省文物考古研究院利用高精度三维拍摄和建模,将简的材质、形状、文字等全部信息转化为数字数据,为文物保护增添“科技保险”。

文化融合与旅游领域创新不断:2019年,“小镇故事——湖南龙山日野琴竹竹文化展”在中国国家博物馆展出。不仅还原了一号井挖掘现场,还利用投影、互动游戏等手段,增强观众的参与感;今年9月,根据秦简简改编的微短剧《我重生为秦朝快递员》上线。 24小时内,红果短剧人气突破2271万,获得好评评论。

龙山县还整合资源推出“秦简+民俗”旅游线路。 2023年,将推出“神秘湘西秦楚古道”线路,连接里野古城、秦简博物馆和土家族村落。游客白天可游览秦简,晚上入住“秦云民宿”。今年11月举行的第四届湘西州旅游发展大会以“神秘湘西·龙山短读”为主题,设置吉祥物“龙剑剑”,让游客领略秦文化剑之美。

数据显示,日野琴简博物馆去年接待参观人数超过30.8万人次,今年7月突破17.7万人次。

虽然里野秦简的复兴和传承工作取得了很大进展,但与会专家明确指出,目前仍面临三个主要问题:一是数字化建设需要方便推广,需要通过高报全信息记录、立体字符等技术建立全息档案,实现全信息记录文字、文字;二是竹简的价值有待挖掘,由于研究力量分散,专业人才缺乏,急需加快解读速度;三是当地基础设施不足,里野镇交通通达困难,古镇接待设施相对落后,秦简博物馆区域的实验室和仓库不足,数字化建设已经开始。这些硬件上的不足制约了文旅体验的提升和产业的升级。

对此,湘西州政协主席李平建议,要深入挖掘价值小时,整合高校力量,加速竹简解读,深入挖掘其历史、文化和社会价值,讲述秦简背后的中国故事;加大遗址本身保护和展示力度,促进遗址综合利用,建设“考古中国”示范基地,利用数字技术还原历史场景;加强里野秦简数字化保护,促进旅游与文化科技联动发展。

武汉大学万林艺术博物馆副馆长彭姣建议,要从发掘、保护、即传承、利用研究等方面探索和提升竹简的文化价值。整个价值链过程聚焦于文物背后当代人的故事和贡献,形成组合共享的活生生的传承和利用体系。

“二十三一年前,我们徒手挖掘“秦朝档案”; 23年后,我们将让这些纸条的光芒照亮立业的未来,让更多的人了解中华文明的“延续”与“转变”。这是我们这一代考古工作者的责任,也是对历史最好的慰藉。”龙静莎说。(记者张玉杰王腾魏华)

为铭记光影辉煌,首届新疆国际摄影大赛正式启动。为庆祝新疆维吾尔自治区成立70周年,首届“亿源汽车杯”新疆国际摄影大赛于9月28日正式启动。 2025-09-29 14:31 2025年4月10日,昆山镇三公山茶叶种植基地,杜鹃海茶飘香,吴吴,吴,昆山三公山茶种植基地镇,吴,吴,吴,吴,吴,三公山茶厂安徽省芜湖市,上千公顷高山野生杜鹃花在绿油油的茶园里绽放绚丽。 2025年4月1日,北京怀柔慕田峪长城内外山花怒放。美丽的春天的花朵把古长城装点得五彩斑斓,就像一幅美妙的春天山水画。 2025-04-02 15:44 引江济淮蔡潮线恢复运营。 2025年4月1日,该轮航行通过安徽省合肥市庐江县江淮航道,标志着菜子湖湿地冬季禁航结束,菜(子湖)潮(湖)恢复通航2025-04-01 15:40(湖)湖恢复通航2025-04-01 15:40。

2025年3月31日,太湖之滨迷人春色,江苏省苏州市吴中区光复镇太湖之滨,桃花、樱花、油菜花等,生态美好物美价廉,春天的景色很吸引人。 2025-04-01 15:31 用镜头记录城市更新 青岛首届“百媒看变”活动圆满结束。用镜头记录城市更新 青岛首届“百媒体视变”活动圆满结束 2025-03-20 10:14 首届“昭君杯”全国老年人合唱比赛在北京启动 首届“昭君杯”全国老年人合唱比赛在北京国家大剧院正式启动 2025-03-19 16:10 金沙江大桥建设 2月25日, 2025年,工人们在云南省昭通市绥江县新市金沙江大桥施工现场推进施工。 2025-02-26 15:41

梅花盛开,预示着春天的到来。 2025年2月7日,重庆市巫山县曲池乡月明村,大片梅花竞相绽放,绚丽如红云。游客和市民快来打卡,享受春天的欢乐与舒适。 2025-02-08 14:52 非遗引入景区促进文化与旅游融合 2025年2月5日,福建省福清市石柱山风景区,英国游客等非遗表演,建瓯扛起延续的旗帜,让游客体验中华文化传承者中华魅力,丰富福清文化底蕴和旅游品质景区2025-02-06 15:55 湿地公园的生态之美。 2025年1月20日,江西省赣州市章贡区中央公园,游船、湖泊、植物、高楼相互掩映,呈现出一幅绚丽多彩的冬季生态画卷。 2025-01-20 15:30 盐湖绽放“硝酸盐花”景观。 2025年1月16日,受低温天气影响,Y市出现独特的冬季“硝酸花”景象山西省运城盐湖。水面上的硝石花,形状各异,晶莹剔透,美丽极了。 2025-01-16 15:56

《龟兹》:穿越千年壁画的灵魂之舞。一个“行者”行走在茫茫沙漠中,隐藏着他那张无与伦比的脸。厚厚的沙下埋着一面“古镜”,上面布满了时间的裂缝。 2025-01-13 17:25 雪后森林银装素裹。 2025年1月9日,重庆市溜阳土家族苗族自治县桃花源国家森林公园白雪皑皑,雪景迷人。 2025-01-09 15:24 关爱KA寒假公益行助力云南各族青年扬帆梦想。关爱KA寒假公益行助力云南各族青年扬帆梦想 2025-01-08 14:42 吉大园旅游列车2025年1月5日首发,游客在D4022列车前自拍合影从山西省太原南站到呼和浩特东站。 2025-01-06 16:01

2024年12月8日的生态田园,在广西梧州岑溪市岑城镇木郎村,生态田园纵横线条清晰,冬日美景迷人。 2024-12-10 16:48 冬日美景2024年12月10日,贵州省黔西市白族彝族乡岱子村,青山环抱,树木茂盛,形成了一幅美丽的生态画卷。 2024-12-10 16:40 缤纷苏州 2024年12月6日,苏州古城街道上,成片的银杏、红枫等树木色彩斑斓,成为一道迷人的风景。 2024-12-06 15:48 “好经济”助力乡村振兴 2024年12月6日,初冬时节,山东省青岛市即墨区灵山街道花卉种植基地温室内一片忙碌,种植户忙着管护花卉。 2024-12-06 15:48

加载更多

约水河畔的秋风,吹过里耶古城。一号井旁,71岁的文化专家龙景砂打着井壁的夯土。手指划过的沟壑,仿佛隐藏着二十三年前日日夜夜所覆盖的日子。

这座位于湖南省龙山县的古城,原是保存时期楚国的军事中心,秦代曾作为县级行政所在地。它曾经是南部边境的行政和邮政枢纽。 2002年,配合水电站建设的抢救性考古发掘,一号井出土秦简3.6万余件,字数达20万余字,揭开了《文明典》等秦代县级行政细节,填补了秦史研究的空白。它不仅是数量最多的秦代竹子我国迄今为止尚未查明内容最丰富的口唇,同时也作为“秦朝档案”,让两千多年前的边疆管理形象存留在幽江畔的水土和墨汁中。

武汉大学万林艺术馆展出的秦简“九九桌”(6月6日摄)。这组照片由新华社记者肖一久拍摄

近日,龙晶沙、柴焕波、张春龙等发掘见证者时隔23年再次进线,与考古、文化遗产领域的专业专家一起探索秦简保护与文化旅游的融合。当大家的目光聚焦在古井上时,时间仿佛回到了23年前,徒手探寻竹简,与千年简简对话的日日夜夜。

惊人的发现

我2002年春天,吉水河流域万米坡水利枢纽工程开工,河镇靠近河岸的部分地区被河水淹没。

由于工作人员在20世纪80年代和90年代在里耶镇周围发现了大片的夯土、古墓葬、散落的瓦料、青铜兵器等遗迹和遗物。这一情况很快引起了文化部门的重视,一支考古队赶赴里耶镇。

“湘西方向,凡是有古墓的地方,一般都是古城遗址。”龙敬沙说,自1989年在里野镇发现战国古墓以来,他一直在该地区寻找古城的线索。 1996年,工作人员趁机结合里业桥建设进行抢救考古。他们在立业小学采集了瓷砖和陶器标本在距离古墓不远的地方,发现了城墙和护城河,从而找到了古墓与古遗址的对应关系。

救援挖掘工作立即开始。 2002年5月18日,湖南省文物考古研究所研究馆员柴焕波担任组长,与副组长、时任湘西州文物管理局副局长龙敬莎一起领导考古遗址。

龙京沙每天奔波于古城、溪口遗址、麦岔行走时代的发掘遗址。 5月28日,废墟城遗址区域的灰坑下方出现了一个巨大的方形木架。清理后遗骸编号为“J1 1号井”。也是迄今为止发现的头部面积最大的古秦朝。

6月3日上午9点左右,井里突然传来消息:工作人员漂过第五层时在淤泥中,他们在一块木头上发现了奇怪的墨迹——第一张纸条已经被释放了。

在井下7米处作业的龙京砂听到这个消息,长长地叹了口气,不由自主地背靠着井身坐到了泥地上。这本圣经经验丰富的考古学家知道未成形文本的非凡价值。他立即爬进井里,决定停止挖掘,并尽快向省里报告这一重要发现。得知消息后,队长柴焕波和在著名古文字学家李家豪指导下研究打斗文字的湖南省文物考古研究所研究馆员张春龙等人迅速赶赴发掘现场。

经过研究,挖掘工作于6月5日重新启动。当时湘西进入雨季,雨水不断顺着井壁滴落。约水河流发生了变化,水经常在地下溢出,被掏空的古井无法承受外部压力,随时有崩塌的危险。

更为困难的是,古井的井距地面3米,井深14米多。地下空间密闭、缺氧,挖掘难度加大。 “如何搭建支撑架来稳定井体?如何从上到下逐层清理和运输井内堆积物?卡瓦薄而脆弱,如何最大限度地维护?”时隔多年,柴焕波依然清晰地记得当时面临的诸多问题。

关键时刻,龙惊煞主动请缨下井带队挖井。南方未鉴定的竹简大多是“浸水简”,非常脆弱。因为1号井是倾倒场当时的地面为各种生活垃圾,各种设备和井下泥浆都混有泥土。

龙敬莎每天带领15名农民工以四人轮班的方式进行井下作业。他和另外三个人分别站在木圈的四个角上,徒手挖掘。每次手术结束,龙惊杀的双手都布满了深浅不一的划痕,鲜血滴落在地上。

在持续的高强度工作下,静砂的十根长指甲全部化脓。稍一用力,就会带来剧痛,但他并没有停下来。 “当时我心里充满了矛盾,我希望能尽快完成挖掘工作,解除安全隐患。毕竟我手下这么多人的生命都受到威胁,但我也暗自希望能找到很多卡瓦,哪怕挖的时间很长。”想起静莎当时的心境,分明就是昨天。

安居27日,距离发现第一条滑坡24天,古井开挖终于到达距地表17.28米深的井底基岩层,阶段性工作完成。此时,龙惊煞的体重从147公斤急剧下降到127公斤,达到了成年后的最低值。

据统计,本次发掘共有近3.8万件秦简(含无文字残片)未开封,文字总数超过20万字,比以往未查明的秦简总数还要多。里叶琴竹的意外发现不仅令世人惊讶,也引起了学术界的轰动。入选全国“百年考古百大新发现”之一。

“解码”纸条

“可惜了,可惜了!是秦朝特有的,却没有日月,而且文字不完整。”

公元前221年,秦始皇建立了中国历史上第一个统一的多民族国家。然而历史上关于秦朝的记载却很少,太史公司的马迁为此感到悲痛。

经专家抢救修复后,《秦李夜》文字二十万余字,详细记载了户籍、税收、邮政、司法、教育等内容,填补了秦代史料的空白,让今天的人们近距离了解了那段神奇而神秘的过去。

参与龙山县里野里雅秦简保护举办的文化与旅游联动发展座谈会的秦始皇陵博物院副馆长田敬评价说,这些竹简是秦代极为重要的文献,体量丰富,内容丰富,填补了《史记》中官方历史记载的空白。《绳索》和《汉书》,特别是以官方文件的形式。

最早出现的琴简沾满了泥土,字迹或清晰,或泥泞,像是散落的文明碎片。从考据解读到内容深入探索,一代又一代学者“破译”了23年。

张春龙是最早接触这些竹简的专家之一。 “解读比想象中更困难。”他说,里野秦简大部分都是碎片,有的字迹只有米粒大小;而秦隶正处于小篆向隶书的过渡阶段,人物造型正在发生变化。此外,许多竹简已被长期淹没,字迹模糊。试图清楚地识别它们就像穿过“文字迷宫”。

为了解决这个问题,研究团队引入了高分辨率红外扫描仪g、成像成像技术,将模糊的墨迹“显露出来”;同时联动武汉大学、中国人民大学等高校,聚集历史学、文字学、古文字学专家,组成跨学科团队,逐字考证,还原秦朝真相。

随着研究的深入,秦朝的治理细节逐渐清晰:各类公文通畅,物资调动良好,官员人事管理制度细致。秦始皇时期形成了自上而下的管理和考核制度。李野秦竹简博物馆馆长周东正指出,秦代郡县制继承了历朝历代,而《竹简》、《传世文献》中“洞庭县”的出现,是对书院的直接改写。秦朝行政区划的认识世界。

竹简中藏着秦社会的“微观生命”,令人惊叹的历史细节随处可见:一张22厘米长的“九九乘法表”简,将中国使用乘法表的历史提前了600年。近年来,李勤写了“九九八十一,八九七十二……两半合一”,几乎符合现代公式;秦简记载,当时的人抓到了一只老虎,少年侍卫把虎肉卖给了一个姓杨的人。这位士兵得到了四十钱,这不仅勾勒出了当时的物价水平,也证明了士兵每天的工资在八钱左右,虎肉在当时是一种“奢侈品”; “毛时上班、准时下班”、“精确到分钟收发公文”的记录,充分体现了工作的严格性和有效性。秦朝行政制度的效率;女儿继承财产、寡妇自主创业、妇女参加劳动等内容,表明秦代男女具有平等的社会责任,呈现出独特的社会风貌。

此外,《洞庭迁陵邮政》简作为秦代邮政装订查册的实物文物,填补了中国邮政史上的空白。张春龙说,这个“古代信封”清楚地标明了收发方式、地址和投递方式,证明秦代已经建立了专业的邮政系统,邮递者可以获得土地、房屋、免徭役,这为研究古代信息传递提供了唯一的实物证据。

截至2024年,《里野秦竹简集集释》、《秦集秦竹简》等作品但田景在研讨会上也强调,目前的研究仍集中在短文本解读、地方政府运作、文献体系、地理学考证等领域,基础研究仍是关键。未来要加强竹简解读和数字化保护,及时发布MGA成果,同时推动学术大众化和文化创意研发,传播秦竹价值。以大众喜闻乐见的方式滑出,拓展文化激活利用的渠道和范围。

重燃遗产

文物是国家的瑰宝。被保护,它们就会生存,被利用,它们就会生存。 23年来,当地政府不断探索“学术研究+数字保护+创意数字化”路径splay+文化旅游体验”,力争让秦简“活起来”。

2021年,湖南省文物考古研究院利用高精度三维拍摄和建模,将简的材质、形状、文字等全部信息转化为数字数据,为文物保护增添“科技保险”。

文化融合与旅游领域创新不断:2019年,“小镇故事——湖南龙山日野琴竹竹文化展”在中国国家博物馆展出。不仅还原了一号井挖掘现场,还利用投影、互动游戏等手段,增强观众的参与感;今年9月,根据秦简简改编的微短剧《我重生为秦朝快递员》上线。 24小时内,红果短剧人气突破2271万,获得好评评论。

龙山县还整合资源推出“秦简+民俗”旅游线路。 2023年,将推出“神秘湘西秦楚古道”线路,连接里野古城、秦简博物馆和土家族村落。游客白天可游览秦简,晚上入住“秦云民宿”。今年11月举行的第四届湘西州旅游发展大会以“神秘湘西·龙山短读”为主题,设置吉祥物“龙剑剑”,让游客领略秦文化剑之美。

数据显示,日野琴简博物馆去年接待参观人数超过30.8万人次,今年7月突破17.7万人次。

虽然里野秦简的复兴和传承工作取得了很大进展,但与会专家明确指出,目前仍面临三个主要问题:一是数字化建设需要方便推广,需要通过高报全信息记录、立体字符等技术建立全息档案,实现全信息记录文字、文字;二是竹简的价值有待挖掘,由于研究力量分散,专业人才缺乏,急需加快解读速度;三是当地基础设施不足,里野镇交通通达困难,古镇接待设施相对落后,秦简博物馆区域的实验室和仓库不足,数字化建设已经开始。这些硬件上的不足制约了文旅体验的提升和产业的升级。

对此,湘西州政协主席李平建议,要深入挖掘价值小时,整合高校力量,加速竹简解读,深入挖掘其历史、文化和社会价值,讲述秦简背后的中国故事;加大遗址本身保护和展示力度,促进遗址综合利用,建设“考古中国”示范基地,利用数字技术还原历史场景;加强里野秦简数字化保护,促进旅游与文化科技联动发展。

武汉大学万林艺术博物馆副馆长彭姣建议,要从发掘、保护、即传承、利用研究等方面探索和提升竹简的文化价值。整个价值链过程聚焦于文物背后当代人的故事和贡献,形成组合共享的活生生的传承和利用体系。

“二十三一年前,我们徒手挖掘“秦朝档案”; 23年后,我们将让这些纸条的光芒照亮立业的未来,让更多的人了解中华文明的“延续”与“转变”。这是我们这一代考古工作者的责任,也是对历史最好的慰藉。”龙静莎说。(记者张玉杰王腾魏华)

为铭记光影辉煌,首届新疆国际摄影大赛正式启动。为庆祝新疆维吾尔自治区成立70周年,首届“亿源汽车杯”新疆国际摄影大赛于9月28日正式启动。 2025-09-29 14:31 2025年4月10日,昆山镇三公山茶叶种植基地,杜鹃海茶飘香,吴吴,吴,昆山三公山茶种植基地镇,吴,吴,吴,吴,吴,三公山茶厂安徽省芜湖市,上千公顷高山野生杜鹃花在绿油油的茶园里绽放绚丽。 2025年4月1日,北京怀柔慕田峪长城内外山花怒放。美丽的春天的花朵把古长城装点得五彩斑斓,就像一幅美妙的春天山水画。 2025-04-02 15:44 引江济淮蔡潮线恢复运营。 2025年4月1日,该轮航行通过安徽省合肥市庐江县江淮航道,标志着菜子湖湿地冬季禁航结束,菜(子湖)潮(湖)恢复通航2025-04-01 15:40(湖)湖恢复通航2025-04-01 15:40。

2025年3月31日,太湖之滨迷人春色,江苏省苏州市吴中区光复镇太湖之滨,桃花、樱花、油菜花等,生态美好物美价廉,春天的景色很吸引人。 2025-04-01 15:31 用镜头记录城市更新 青岛首届“百媒看变”活动圆满结束。用镜头记录城市更新 青岛首届“百媒体视变”活动圆满结束 2025-03-20 10:14 首届“昭君杯”全国老年人合唱比赛在北京启动 首届“昭君杯”全国老年人合唱比赛在北京国家大剧院正式启动 2025-03-19 16:10 金沙江大桥建设 2月25日, 2025年,工人们在云南省昭通市绥江县新市金沙江大桥施工现场推进施工。 2025-02-26 15:41

梅花盛开,预示着春天的到来。 2025年2月7日,重庆市巫山县曲池乡月明村,大片梅花竞相绽放,绚丽如红云。游客和市民快来打卡,享受春天的欢乐与舒适。 2025-02-08 14:52 非遗引入景区促进文化与旅游融合 2025年2月5日,福建省福清市石柱山风景区,英国游客等非遗表演,建瓯扛起延续的旗帜,让游客体验中华文化传承者中华魅力,丰富福清文化底蕴和旅游品质景区2025-02-06 15:55 湿地公园的生态之美。 2025年1月20日,江西省赣州市章贡区中央公园,游船、湖泊、植物、高楼相互掩映,呈现出一幅绚丽多彩的冬季生态画卷。 2025-01-20 15:30 盐湖绽放“硝酸盐花”景观。 2025年1月16日,受低温天气影响,Y市出现独特的冬季“硝酸花”景象山西省运城盐湖。水面上的硝石花,形状各异,晶莹剔透,美丽极了。 2025-01-16 15:56

《龟兹》:穿越千年壁画的灵魂之舞。一个“行者”行走在茫茫沙漠中,隐藏着他那张无与伦比的脸。厚厚的沙下埋着一面“古镜”,上面布满了时间的裂缝。 2025-01-13 17:25 雪后森林银装素裹。 2025年1月9日,重庆市溜阳土家族苗族自治县桃花源国家森林公园白雪皑皑,雪景迷人。 2025-01-09 15:24 关爱KA寒假公益行助力云南各族青年扬帆梦想。关爱KA寒假公益行助力云南各族青年扬帆梦想 2025-01-08 14:42 吉大园旅游列车2025年1月5日首发,游客在D4022列车前自拍合影从山西省太原南站到呼和浩特东站。 2025-01-06 16:01

2024年12月8日的生态田园,在广西梧州岑溪市岑城镇木郎村,生态田园纵横线条清晰,冬日美景迷人。 2024-12-10 16:48 冬日美景2024年12月10日,贵州省黔西市白族彝族乡岱子村,青山环抱,树木茂盛,形成了一幅美丽的生态画卷。 2024-12-10 16:40 缤纷苏州 2024年12月6日,苏州古城街道上,成片的银杏、红枫等树木色彩斑斓,成为一道迷人的风景。 2024-12-06 15:48 “好经济”助力乡村振兴 2024年12月6日,初冬时节,山东省青岛市即墨区灵山街道花卉种植基地温室内一片忙碌,种植户忙着管护花卉。 2024-12-06 15:48

加载更多