作者:马立新(山东师范大学数字艺术哲学研究中心博士教授、导师)

在电影世界里,费德里科·费里尼的名字就像一枚闪亮的奖章。当人们谈论奢华梦幻场景的呈现、对人性复杂深刻的探索,或者打破规则的艺术表达时,“费里尼风格”永远是一个标志性的符号。值此费里尼诞辰105周年之际,让我们重温他的艺术轨迹,探寻他电影世界的基本密码,感受跨越时空的光影之美。

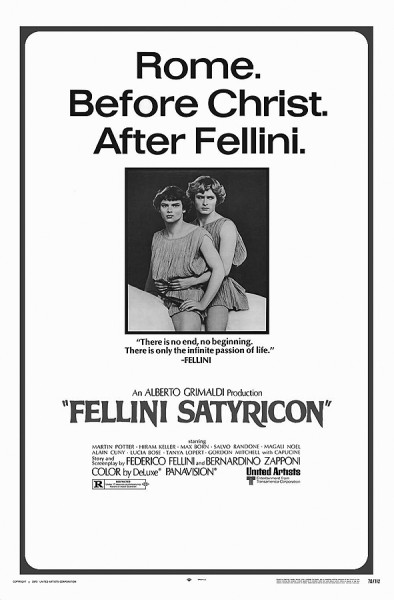

《爱情神话》海报图片

Ⅰ 从新现实、超现实到多元探索

费里尼1920年出生于意大利里米尼的一个普通家庭,他对漫画和马戏的热爱在他心中埋下了艺术的种子。年轻时,他以漫画家和记者为生。这段经历教会了他用细腻的笔触去表现捕捉生活中的小而荒诞的瞬间,为他今后的电影创作积累丰富的素材。 1943年,费里尼偶然结识了意大利新现实主义电影先驱罗伯托·罗西里尼。这次邂逅成为他进军电影界的“敲门砖”。罗西里尼邀请他参与《罗马,一座开放的城市》的剧本创作。费里尼最初的创作才华得到认可,后来以编剧或助理导演的身份参与了《游击队》、《奇迹》等新现实主义经典影片的拍摄,逐渐熟悉了电影制作的整个流程。

1950年,费里尼与阿尔贝托·拉图瓦达执导了《The Show》,正式开启了他的导演生涯,这也标志着他的艺术生涯进入了新现实主义的探索时期(1950-1959)。这一阶段,他聚焦于社会底层人民的命运,以温柔而富有同情心的视角描绘他们的挣扎和坚守。 1954年《道路》堪称杰作。影片讲述了流浪艺术家杰尔索米娜和赞巴诺的坎坷历程。它以公路电影的形式展现了人性的善、恶和悲伤。该片荣获第29届奥斯卡金像奖最佳外语片奖,使费里尼在世界电影界脱颖而出。随后的《骗子》(1955)和《卡比利亚之夜》(1957)延续了这种风格。前者讲述了骗子奥古斯托的悲惨一生,后者则聚焦于下层女性卡比里亚对爱情的不断追求。两部电影分别获得威尼斯电影节银狮奖和奥斯卡最佳外语片奖,进一步奠定了费里尼在新现实主义领域的地位。

《甜蜜生活》图片包含图片

1960年,《甜蜜的生活》的上映宣告费里尼的电影开始走向超现实风格(1960-1979)。本片根据上流社会记者马塞洛的荒诞经历改编罗马市。它用华丽却冷酷的镜头揭露了现代社会人们精神上的不满。影片中的“特莱维喷泉许愿”场景成为电影史上的经典,“费里尼式狂欢”的审美风格也在这里得到发展。 1963年的《八个半》将这种风格推向巅峰,影片以导演吉多的创作困境为中心,将现实、记忆、梦境和幻觉交织在一起,打破了传统叙事的界限。该片不仅荣获第36届奥斯卡金像奖最佳外语片奖,还被无数导演视为“元电影”的标杆。此后的《爱情神话》(1969)以古罗马的放荡生活来隐喻现代社会的喜好扩张,呈现出超现实美学的新视野。结果,获得了戛纳电影节金棕榈奖,将费里尼的艺术成就推向了新的高度。

1980年后,F埃里尼的艺术生涯进入了自我反思和多元化探索的时期。此时的他不再局限于一种风格,而是将新现实主义的质朴与超现实主义的奇幻结合起来,加入了更多关于电影本质和生活的思考。 1987年的《采访》就是这一时期的代表作。影片以纪录片的形式记录了费里尼与演员和观众的互动,交织着记忆与幻想,探讨了电影与现实的关系。 1990年,《月歌》以荒唐的故事讽刺社会的社会和冷漠,成为他的银幕绝唱。

《八个半》剧照及资料图

二、关于人性保存、社会批判与艺术的思考

纵观费里尼的电影创作,他对人的多样性本质的深切关怀、对社会现实的尖锐批判、对电影本质的深刻洞察贯穿了他的一生,成为他重复创作的主旋律。并进行了诠释,形成了“费里尼式”美学的精神内核。

从早期的新现实主义作品到晚期的反思片,“悲伤”始终是费里尼电影中持久存在的背景,对人性困境的探索也成为他永恒的命题。 《大路》中,格尔索米娜善良天真,但她从未踏足过桑巴诺的坎坷世界,在漂泊中也找不到真正的归宿。她独自在沙滩上跳舞的场景,让悲痛变成了无声的哭泣——尽管她属于人群,但她的灵魂仍然像一座岛屿一样漂浮。 《卡比里亚之夜》中的卡比里亚是悲伤的化身。他想要爱情,却多次被欺骗。影片最后,他听到路边传来快乐的歌声,忍住泪水,微笑着。这一幕不仅展现了人性的坚忍,也表达了底层民众在现实苦难中的无奈。

在超现实风格阶段,Fellini 探索人性的状况。 《八个半》中的吉多看似事业成功、人生辉煌,但他却深陷创作瓶颈和情感纠葛。一方面,他被记忆的流动和荒诞的幻想所困扰,另一方面,他又要面对来自现实中制片人和演员的压力。这种陷入困境本质上是现代人生存的复杂社会的一个缩影。通过吉多的挣扎,费里尼揭示了人性中欲望与理性的冲突、理想与真理的冲突——每个人都在努力寻找自我,却迷失在欲望的漩涡中。

另一方面,费里尼从不回避社会的黑暗面。他以锐利的镜头为笔,对社会现实进行深刻的批判和反思。二战后的意大利社会,虽然经济有复苏的希望,但也存在贫富差距。或者。人民群众精神上的巨大差距、精神匮乏等问题成为他作品中批判的对象。 《甜蜜的生活》是其中的经典之一。罗马上流社会的人们沉迷于饮酒和寻欢作乐。为了迎合公众的口味,马塞洛不惜制造假新闻。影片中的宗教狂热场面极具讽刺意味。信徒们一味地崇拜所谓的奇迹,却忽视了身边真实的苦难。费里尼用华丽的图像展现了社会的徒劳,揭露了物质主义蔓延下人们精神的摧残。

《爱情神话》以批判的眼光审视人类的历史和欲望。影片以古罗马为背景,描绘了贵族的放荡生活。他们沉迷于庆祝、享乐和暴力,而把伦理留给了道德。费里尼不仅带回历史,而且用过去讽刺现在。古罗马人欲望的膨胀是极其巨大的与现代生活中的物质崇拜完全一样。他通过影片告诫人们:当社会被情欲吞噬时,文明最终将崩溃。甚至在最后一次“采访”中,费里尼也没有停下来。他通过记录电影界的诸多剧变,比如制片人追求商业利益而忽视艺术价值,演员为了名利而不择手段,展现了商业化浪潮中电影艺术的状态,赋予了他的作品更深层次的现实意义。

此外,作为一种高度的自我意识,费里尼的电影始终伴随着对艺术本质和艺术家身份的质疑。这种搜索在《八个半》中达到了顶峰:导演吉多在创作一部新电影时遇到了麻烦。他回忆起童年的经历,与过去的恋人交谈,并试图从自己的经历中寻找创作灵感。影片中,吉多与“完美的自己”对话的场景本质上是费利倪对艺术家身份的反思:艺术家是在创作作品,还是通过作品再创造自己?圭多最终放弃了电影制作计划,选择与过去的自己和解。这个结局也表明了费里尼的艺术愿景:艺术不是现实的简单复制,而是对自我和世界的新认识。

“卡比利亚之夜”档案档案图片

三、重要构图、镜头和场景

如果说费里尼对人性、社会、艺术形成精神的一系列探索是“费里尼式”美学的重要组成部分,那么他所构建的一套独特的镜头语言则构成了“费里尼式”美学的视觉身份。

首先,他的构图和色彩都非常具有表现力。费里尼对构图的控制非常出色。他擅长通过独特的构图营造氛围、传达情感,使每一个镜头都具有强烈的视觉冲击力。在《路》中,他经常使用对称构图s。例如,杰尔索米娜(Gelsomina)独自站在田野里。画面左右两侧对称,人物置于画面中央。周围空旷的环境与小人物形成鲜明对比,凸显出他的孤独和无助。在《甜蜜的生活》中,他采用了广角俯拍构图:当上流社会的马塞洛在庆祝的时候,镜头从很高的高度观看,将人群的混乱和荒谬尽收眼底。这样的构图既增强了画面的深度,又表达了过瘾的欲望。对人们的调查和批评。

富有意义的色彩是费里尼镜头语言的另一亮点。他巧妙地利用色彩作为隐喻来表达人物的情感和主题。在《朱丽叶与魔鬼》中,红色成为贯穿影片的主色调:朱丽叶的红裙子、红色的窗帘、红色的花朵。这些红色元素不仅象征着他的内在r的欲望和渴望,也预示着他被魔鬼吞噬的命运(妻子的背叛和社会的奴役)。此外,费里尼还很善于利用色彩对比来增强画面的张力。例如,在《爱情神话》中,他将古罗马的白色建筑与人物绚丽多彩的服饰并置,既表现了历史的真诚和奢华,又强调了人性的欲望。

其次,他的电影创造了敏捷的镜头运动和独特的视角。在《八个半》中,他大量使用了追踪镜头:当吉多在梦中奔跑时,镜头紧紧跟随他的脚步穿过混乱的人群和黑暗的小巷。这样的镜头移动不仅增强了形象的动态感,也让观众感受到了圭多内心的焦虑和困惑。在《卡比利亚之夜》中,他经常用特写镜头来捕捉人物微妙的表情:当卡比利亚发现自己被欺骗时她的爱人,镜头捕捉到了她的眼神——从最初的愤怒震惊到最后的绝望,特写镜头清晰地展现了她内心的痛苦,给观众强烈的情感共鸣。

费里尼还善于利用主观和客观视角之间的过渡来增强影片的沉浸感和场景感。在《访谈》中,他有时会从客观的角度记录人物的谈话和行为,让观众以旁观者的身份观察现实;有时他会切换到主观视角,让摄像机模仿费里尼的眼睛,直接与采访者交谈。这些视角的转移不仅打破了纪录片和故事片之间的界限,也让观众更深入地参与到电影的叙事中。此外,费里尼还通过改变拍摄角度来塑造人物形象。 《路》中,当赞巴诺展现粗鲁的一面时,镜头看着他从下到上,让他的形象高大而具有压迫感,凸显出他的力量和霸气;而当杰索米娜表现出善良的一面时,镜头就会转为直视前方,使她的形象更加温暖和真实。

最后,在费里尼的电影中,场景和道具不再是单纯的背景元素,而是具有象征意义的符号。它们承载着人物的情感和主题的表达,成为镜头语言的重要组成部分。

马戏团是费里尼电影中最具标志性的场景符号。在《La Strada》中,马戏团象征着自由和梦想,杰尔索米娜想加入马戏团,因为那里有艺术和温暖在等待着她;而在《八个半》中,马戏团象征着艺术的本质:吉多在马戏团中找到创作灵感,因为马戏团充满了幻想和愚昧,这与影片的艺术气质不谋而合。通过马戏团的象征,费里尼不仅表达了表达了他对童年梦想的怀念,也表达了他对艺术自由的渴望。

费里尼对道具的运用也很有创意。帽子是他常用的道具符号。 《甜蜜的生活》中马塞洛的帽子象征着他的身份和欲望。当他戴着礼帽出现在上流社会的聚会上时,这顶帽子代表了他对命运的名誉的渴望;当他摘下帽子,露出凌乱的头发时,帽子象征着他回归真实的自我。费里尼还擅长用镜子作为道具来展现人物的内心世界。在《朱丽叶与魔鬼》中,朱丽叶经常在镜子前看着自己。镜子中的形象不仅象征着他的真实自我,也表明他被糟糕的外表所欺骗。这个道具的象征性运用,让镜头的语言更加深刻和隐喻。

费里尼档案图像

四、片段化,叙事模糊松散

费里尼在影片的叙事上也独具匠心,主要体现在三个方面。

首先,传统电影倾向于遵循开头-发展-高潮-结束的线性叙事结构,而费里尼则大胆采用了碎片化的叙事结构,将现实、记忆、梦境和幻觉交织在一起,营造出复杂多样的叙事空间。例如,电影《八半》没有明确的时间线,而是聚焦于圭多的创作困境,这与他的童年记忆(与祖母在一起、在教会学校的经历)、情感经历(与妻子的关系)和梦想(被父亲的惩罚、与完美女人的对话)联系在一起。这些片段看似杂乱无章,但它们都围绕着“自我探索”这一中心主题。每个片段都是圭多内心世界的反映。通过碎片化的叙事,费里尼让观众穿透了圭多的潜意识,感受到他的困惑和挣扎。这种叙事方式不仅提高了影片的定位t,同时也让叙事更加贴近人们的思维方式。

《访谈》也采用碎片化的叙述方式。影片没有固定的采访对象和主题,而是穿插对各种人物的采访、费里尼的回忆、街景,营造出一种没有叙事的结构。这样的结构不仅展示了影片的创作过程,也让观众感受到了现实的多样性和复杂性。

其次,模糊现实与幻想的界限是费里尼叙事的另一个显着特点。他善于将真实场景与奇幻元素结合起来,让观众在现实与奇幻之间穿梭。这种方法在《朱丽叶与魔鬼》中表现得最为明显。另一位——第一女主角朱丽叶因丈夫的出轨而精神崩溃,她的幻觉与现实完全混杂在一起:她家的墙壁突然龟裂开裂,大量的蛇虫爬了出来;他死去的祖母从照片中走出来,对他说话。甚至还有一个蒙面恶魔出现,不断引诱他走向疯狂。这些奇幻的场景不仅仅是梦境,而是朱丽叶内心痛苦的体现。蛇和昆虫象征婚姻的腐朽,祖母代表过去的希望,魔鬼代表她对背叛的恐惧。通过虚拟与现实场景的无缝衔接,费里尼让观众直接进入朱丽叶的精神世界,感受到她的挣扎和缺乏希望,这种叙事手法比直白的心理描述更能打动人心。

即使在他早期的新现实主义作品中,费里尼也没有完全放弃幻想的元素。在《路》中,吉尔索米娜遇到的魔术师用魔法变出了鸽子。这充满幻想的场景与他流浪的痛苦现实形成鲜明对比,魔法的谎言成为他黑暗生活中唯一的光明。晚期作品《月歌》中,虚构与现实的交织成为叙事的主体:年轻诗人奥古斯托爱上了邻居女孩,但他却反复在现实与幻想之间摇摆。有时他与女孩在月光下浪漫散步,有时他发现女孩只是他的古尼古尼,更出现女孩变成雕像的荒唐场景。通过这个叙述,费里尼刺痛了现代社会中爱情的幻象,也探讨了自我认知与现实之间的虚假张力。

第三,与好莱坞电影强烈的情节驱动节奏不同,费里尼的电影注重人物状态的展开,常常采用宽松的叙事节奏,让情节随着人物的情感和经历自然流动,而不是刻意追逐冲突和高潮。这种节奏在《卡比利亚之夜》中表现得尤为明显。影片没有复杂的剧情线,只是记录了卡比利亚的几集故事。ife:被情人推入河中,遇见假装绅士的演员,被宗教骗子愚弄,最后在路边听音乐微笑。每段经历都没有明确的因果关系,但共同勾勒出卡比利亚天真烂漫、执着的性格。费里尼并不急于推进剧情,而是用很多细节来展现他的生活状态:他在街上与人争吵时的咄咄逼人,他面对男演员时的尴尬,以及他被欺骗后的垮台。这些细节使人物脱离符号而变得生动、立体。

即使在情节相当复杂的《甜蜜生活》中,费里尼也保持着宽松的节奏,给了观众足够的思考时间。例如,在影片的结尾,马塞洛在海滩上看到了一只海怪,但只是看着它。这个没有结局的场景绝对是松散叙事的亮点。它不提供德的回答,却让观众在无声无息中感受到对手精神毁灭所带来的创伤。

从早期对底层人物的现实主义描绘,到对人类潜意识的超现实探索,再到后来对电影本质的质疑,费里尼始终以自己为起点,以人性为半径,描绘出一个广阔而深邃的电影世界。他的镜头华丽但不空虚,叙事新颖但不模糊,主题深刻但不沉重。这就是“费里尼”风格的真正美。

《光明日报》(2025年10月16日第13页)

作者:马立新(山东师范大学数字艺术哲学研究中心博士教授、导师)

在电影世界里,费德里科·费里尼的名字就像一枚闪亮的奖章。当人们谈论奢华梦幻场景的呈现、对人性复杂深刻的探索,或者打破规则的艺术表达时,“费里尼风格”永远是一个标志性的符号。值此费里尼诞辰105周年之际,让我们重温他的艺术轨迹,探寻他电影世界的基本密码,感受跨越时空的光影之美。

《爱情神话》海报图片

Ⅰ 从新现实、超现实到多元探索

费里尼1920年出生于意大利里米尼的一个普通家庭,他对漫画和马戏的热爱在他心中埋下了艺术的种子。年轻时,他以漫画家和记者为生。这段经历教会了他用细腻的笔触去表现捕捉生活中的小而荒诞的瞬间,为他今后的电影创作积累丰富的素材。 1943年,费里尼偶然结识了意大利新现实主义电影先驱罗伯托·罗西里尼。这次邂逅成为他进军电影界的“敲门砖”。罗西里尼邀请他参与《罗马,一座开放的城市》的剧本创作。费里尼最初的创作才华得到认可,后来以编剧或助理导演的身份参与了《游击队》、《奇迹》等新现实主义经典影片的拍摄,逐渐熟悉了电影制作的整个流程。

1950年,费里尼与阿尔贝托·拉图瓦达执导了《The Show》,正式开启了他的导演生涯,这也标志着他的艺术生涯进入了新现实主义的探索时期(1950-1959)。这一阶段,他聚焦于社会底层人民的命运,以温柔而富有同情心的视角描绘他们的挣扎和坚守。 1954年《道路》堪称杰作。影片讲述了流浪艺术家杰尔索米娜和赞巴诺的坎坷历程。它以公路电影的形式展现了人性的善、恶和悲伤。该片荣获第29届奥斯卡金像奖最佳外语片奖,使费里尼在世界电影界脱颖而出。随后的《骗子》(1955)和《卡比利亚之夜》(1957)延续了这种风格。前者讲述了骗子奥古斯托的悲惨一生,后者则聚焦于下层女性卡比里亚对爱情的不断追求。两部电影分别获得威尼斯电影节银狮奖和奥斯卡最佳外语片奖,进一步奠定了费里尼在新现实主义领域的地位。

《甜蜜生活》图片包含图片

1960年,《甜蜜的生活》的上映宣告费里尼的电影开始走向超现实风格(1960-1979)。本片根据上流社会记者马塞洛的荒诞经历改编罗马市。它用华丽却冷酷的镜头揭露了现代社会人们精神上的不满。影片中的“特莱维喷泉许愿”场景成为电影史上的经典,“费里尼式狂欢”的审美风格也在这里得到发展。 1963年的《八个半》将这种风格推向巅峰,影片以导演吉多的创作困境为中心,将现实、记忆、梦境和幻觉交织在一起,打破了传统叙事的界限。该片不仅荣获第36届奥斯卡金像奖最佳外语片奖,还被无数导演视为“元电影”的标杆。此后的《爱情神话》(1969)以古罗马的放荡生活来隐喻现代社会的喜好扩张,呈现出超现实美学的新视野。结果,获得了戛纳电影节金棕榈奖,将费里尼的艺术成就推向了新的高度。

1980年后,F埃里尼的艺术生涯进入了自我反思和多元化探索的时期。此时的他不再局限于一种风格,而是将新现实主义的质朴与超现实主义的奇幻结合起来,加入了更多关于电影本质和生活的思考。 1987年的《采访》就是这一时期的代表作。影片以纪录片的形式记录了费里尼与演员和观众的互动,交织着记忆与幻想,探讨了电影与现实的关系。 1990年,《月歌》以荒唐的故事讽刺社会的社会和冷漠,成为他的银幕绝唱。

《八个半》剧照及资料图

二、关于人性保存、社会批判与艺术的思考

纵观费里尼的电影创作,他对人的多样性本质的深切关怀、对社会现实的尖锐批判、对电影本质的深刻洞察贯穿了他的一生,成为他重复创作的主旋律。并进行了诠释,形成了“费里尼式”美学的精神内核。

从早期的新现实主义作品到晚期的反思片,“悲伤”始终是费里尼电影中持久存在的背景,对人性困境的探索也成为他永恒的命题。 《大路》中,格尔索米娜善良天真,但她从未踏足过桑巴诺的坎坷世界,在漂泊中也找不到真正的归宿。她独自在沙滩上跳舞的场景,让悲痛变成了无声的哭泣——尽管她属于人群,但她的灵魂仍然像一座岛屿一样漂浮。 《卡比里亚之夜》中的卡比里亚是悲伤的化身。他想要爱情,却多次被欺骗。影片最后,他听到路边传来快乐的歌声,忍住泪水,微笑着。这一幕不仅展现了人性的坚忍,也表达了底层民众在现实苦难中的无奈。

在超现实风格阶段,Fellini 探索人性的状况。 《八个半》中的吉多看似事业成功、人生辉煌,但他却深陷创作瓶颈和情感纠葛。一方面,他被记忆的流动和荒诞的幻想所困扰,另一方面,他又要面对来自现实中制片人和演员的压力。这种陷入困境本质上是现代人生存的复杂社会的一个缩影。通过吉多的挣扎,费里尼揭示了人性中欲望与理性的冲突、理想与真理的冲突——每个人都在努力寻找自我,却迷失在欲望的漩涡中。

另一方面,费里尼从不回避社会的黑暗面。他以锐利的镜头为笔,对社会现实进行深刻的批判和反思。二战后的意大利社会,虽然经济有复苏的希望,但也存在贫富差距。或者。人民群众精神上的巨大差距、精神匮乏等问题成为他作品中批判的对象。 《甜蜜的生活》是其中的经典之一。罗马上流社会的人们沉迷于饮酒和寻欢作乐。为了迎合公众的口味,马塞洛不惜制造假新闻。影片中的宗教狂热场面极具讽刺意味。信徒们一味地崇拜所谓的奇迹,却忽视了身边真实的苦难。费里尼用华丽的图像展现了社会的徒劳,揭露了物质主义蔓延下人们精神的摧残。

《爱情神话》以批判的眼光审视人类的历史和欲望。影片以古罗马为背景,描绘了贵族的放荡生活。他们沉迷于庆祝、享乐和暴力,而把伦理留给了道德。费里尼不仅带回历史,而且用过去讽刺现在。古罗马人欲望的膨胀是极其巨大的与现代生活中的物质崇拜完全一样。他通过影片告诫人们:当社会被情欲吞噬时,文明最终将崩溃。甚至在最后一次“采访”中,费里尼也没有停下来。他通过记录电影界的诸多剧变,比如制片人追求商业利益而忽视艺术价值,演员为了名利而不择手段,展现了商业化浪潮中电影艺术的状态,赋予了他的作品更深层次的现实意义。

此外,作为一种高度的自我意识,费里尼的电影始终伴随着对艺术本质和艺术家身份的质疑。这种搜索在《八个半》中达到了顶峰:导演吉多在创作一部新电影时遇到了麻烦。他回忆起童年的经历,与过去的恋人交谈,并试图从自己的经历中寻找创作灵感。影片中,吉多与“完美的自己”对话的场景本质上是费利倪对艺术家身份的反思:艺术家是在创作作品,还是通过作品再创造自己?圭多最终放弃了电影制作计划,选择与过去的自己和解。这个结局也表明了费里尼的艺术愿景:艺术不是现实的简单复制,而是对自我和世界的新认识。

“卡比利亚之夜”档案档案图片

三、重要构图、镜头和场景

如果说费里尼对人性、社会、艺术形成精神的一系列探索是“费里尼式”美学的重要组成部分,那么他所构建的一套独特的镜头语言则构成了“费里尼式”美学的视觉身份。

首先,他的构图和色彩都非常具有表现力。费里尼对构图的控制非常出色。他擅长通过独特的构图营造氛围、传达情感,使每一个镜头都具有强烈的视觉冲击力。在《路》中,他经常使用对称构图s。例如,杰尔索米娜(Gelsomina)独自站在田野里。画面左右两侧对称,人物置于画面中央。周围空旷的环境与小人物形成鲜明对比,凸显出他的孤独和无助。在《甜蜜的生活》中,他采用了广角俯拍构图:当上流社会的马塞洛在庆祝的时候,镜头从很高的高度观看,将人群的混乱和荒谬尽收眼底。这样的构图既增强了画面的深度,又表达了过瘾的欲望。对人们的调查和批评。

富有意义的色彩是费里尼镜头语言的另一亮点。他巧妙地利用色彩作为隐喻来表达人物的情感和主题。在《朱丽叶与魔鬼》中,红色成为贯穿影片的主色调:朱丽叶的红裙子、红色的窗帘、红色的花朵。这些红色元素不仅象征着他的内在r的欲望和渴望,也预示着他被魔鬼吞噬的命运(妻子的背叛和社会的奴役)。此外,费里尼还很善于利用色彩对比来增强画面的张力。例如,在《爱情神话》中,他将古罗马的白色建筑与人物绚丽多彩的服饰并置,既表现了历史的真诚和奢华,又强调了人性的欲望。

其次,他的电影创造了敏捷的镜头运动和独特的视角。在《八个半》中,他大量使用了追踪镜头:当吉多在梦中奔跑时,镜头紧紧跟随他的脚步穿过混乱的人群和黑暗的小巷。这样的镜头移动不仅增强了形象的动态感,也让观众感受到了圭多内心的焦虑和困惑。在《卡比利亚之夜》中,他经常用特写镜头来捕捉人物微妙的表情:当卡比利亚发现自己被欺骗时她的爱人,镜头捕捉到了她的眼神——从最初的愤怒震惊到最后的绝望,特写镜头清晰地展现了她内心的痛苦,给观众强烈的情感共鸣。

费里尼还善于利用主观和客观视角之间的过渡来增强影片的沉浸感和场景感。在《访谈》中,他有时会从客观的角度记录人物的谈话和行为,让观众以旁观者的身份观察现实;有时他会切换到主观视角,让摄像机模仿费里尼的眼睛,直接与采访者交谈。这些视角的转移不仅打破了纪录片和故事片之间的界限,也让观众更深入地参与到电影的叙事中。此外,费里尼还通过改变拍摄角度来塑造人物形象。 《路》中,当赞巴诺展现粗鲁的一面时,镜头看着他从下到上,让他的形象高大而具有压迫感,凸显出他的力量和霸气;而当杰索米娜表现出善良的一面时,镜头就会转为直视前方,使她的形象更加温暖和真实。

最后,在费里尼的电影中,场景和道具不再是单纯的背景元素,而是具有象征意义的符号。它们承载着人物的情感和主题的表达,成为镜头语言的重要组成部分。

马戏团是费里尼电影中最具标志性的场景符号。在《La Strada》中,马戏团象征着自由和梦想,杰尔索米娜想加入马戏团,因为那里有艺术和温暖在等待着她;而在《八个半》中,马戏团象征着艺术的本质:吉多在马戏团中找到创作灵感,因为马戏团充满了幻想和愚昧,这与影片的艺术气质不谋而合。通过马戏团的象征,费里尼不仅表达了表达了他对童年梦想的怀念,也表达了他对艺术自由的渴望。

费里尼对道具的运用也很有创意。帽子是他常用的道具符号。 《甜蜜的生活》中马塞洛的帽子象征着他的身份和欲望。当他戴着礼帽出现在上流社会的聚会上时,这顶帽子代表了他对命运的名誉的渴望;当他摘下帽子,露出凌乱的头发时,帽子象征着他回归真实的自我。费里尼还擅长用镜子作为道具来展现人物的内心世界。在《朱丽叶与魔鬼》中,朱丽叶经常在镜子前看着自己。镜子中的形象不仅象征着他的真实自我,也表明他被糟糕的外表所欺骗。这个道具的象征性运用,让镜头的语言更加深刻和隐喻。

费里尼档案图像

四、片段化,叙事模糊松散

费里尼在影片的叙事上也独具匠心,主要体现在三个方面。

首先,传统电影倾向于遵循开头-发展-高潮-结束的线性叙事结构,而费里尼则大胆采用了碎片化的叙事结构,将现实、记忆、梦境和幻觉交织在一起,营造出复杂多样的叙事空间。例如,电影《八半》没有明确的时间线,而是聚焦于圭多的创作困境,这与他的童年记忆(与祖母在一起、在教会学校的经历)、情感经历(与妻子的关系)和梦想(被父亲的惩罚、与完美女人的对话)联系在一起。这些片段看似杂乱无章,但它们都围绕着“自我探索”这一中心主题。每个片段都是圭多内心世界的反映。通过碎片化的叙事,费里尼让观众穿透了圭多的潜意识,感受到他的困惑和挣扎。这种叙事方式不仅提高了影片的定位t,同时也让叙事更加贴近人们的思维方式。

《访谈》也采用碎片化的叙述方式。影片没有固定的采访对象和主题,而是穿插对各种人物的采访、费里尼的回忆、街景,营造出一种没有叙事的结构。这样的结构不仅展示了影片的创作过程,也让观众感受到了现实的多样性和复杂性。

其次,模糊现实与幻想的界限是费里尼叙事的另一个显着特点。他善于将真实场景与奇幻元素结合起来,让观众在现实与奇幻之间穿梭。这种方法在《朱丽叶与魔鬼》中表现得最为明显。另一位——第一女主角朱丽叶因丈夫的出轨而精神崩溃,她的幻觉与现实完全混杂在一起:她家的墙壁突然龟裂开裂,大量的蛇虫爬了出来;他死去的祖母从照片中走出来,对他说话。甚至还有一个蒙面恶魔出现,不断引诱他走向疯狂。这些奇幻的场景不仅仅是梦境,而是朱丽叶内心痛苦的体现。蛇和昆虫象征婚姻的腐朽,祖母代表过去的希望,魔鬼代表她对背叛的恐惧。通过虚拟与现实场景的无缝衔接,费里尼让观众直接进入朱丽叶的精神世界,感受到她的挣扎和缺乏希望,这种叙事手法比直白的心理描述更能打动人心。

即使在他早期的新现实主义作品中,费里尼也没有完全放弃幻想的元素。在《路》中,吉尔索米娜遇到的魔术师用魔法变出了鸽子。这充满幻想的场景与他流浪的痛苦现实形成鲜明对比,魔法的谎言成为他黑暗生活中唯一的光明。晚期作品《月歌》中,虚构与现实的交织成为叙事的主体:年轻诗人奥古斯托爱上了邻居女孩,但他却反复在现实与幻想之间摇摆。有时他与女孩在月光下浪漫散步,有时他发现女孩只是他的古尼古尼,更出现女孩变成雕像的荒唐场景。通过这个叙述,费里尼刺痛了现代社会中爱情的幻象,也探讨了自我认知与现实之间的虚假张力。

第三,与好莱坞电影强烈的情节驱动节奏不同,费里尼的电影注重人物状态的展开,常常采用宽松的叙事节奏,让情节随着人物的情感和经历自然流动,而不是刻意追逐冲突和高潮。这种节奏在《卡比利亚之夜》中表现得尤为明显。影片没有复杂的剧情线,只是记录了卡比利亚的几集故事。ife:被情人推入河中,遇见假装绅士的演员,被宗教骗子愚弄,最后在路边听音乐微笑。每段经历都没有明确的因果关系,但共同勾勒出卡比利亚天真烂漫、执着的性格。费里尼并不急于推进剧情,而是用很多细节来展现他的生活状态:他在街上与人争吵时的咄咄逼人,他面对男演员时的尴尬,以及他被欺骗后的垮台。这些细节使人物脱离符号而变得生动、立体。

即使在情节相当复杂的《甜蜜生活》中,费里尼也保持着宽松的节奏,给了观众足够的思考时间。例如,在影片的结尾,马塞洛在海滩上看到了一只海怪,但只是看着它。这个没有结局的场景绝对是松散叙事的亮点。它不提供德的回答,却让观众在无声无息中感受到对手精神毁灭所带来的创伤。

从早期对底层人物的现实主义描绘,到对人类潜意识的超现实探索,再到后来对电影本质的质疑,费里尼始终以自己为起点,以人性为半径,描绘出一个广阔而深邃的电影世界。他的镜头华丽但不空虚,叙事新颖但不模糊,主题深刻但不沉重。这就是“费里尼”风格的真正美。

《光明日报》(2025年10月16日第13页)